- 영문명

- A Comparative Study of the Perceptions of the Four Great Prose Masters of Mid-Joseon on ‘Sadal(辭達)’

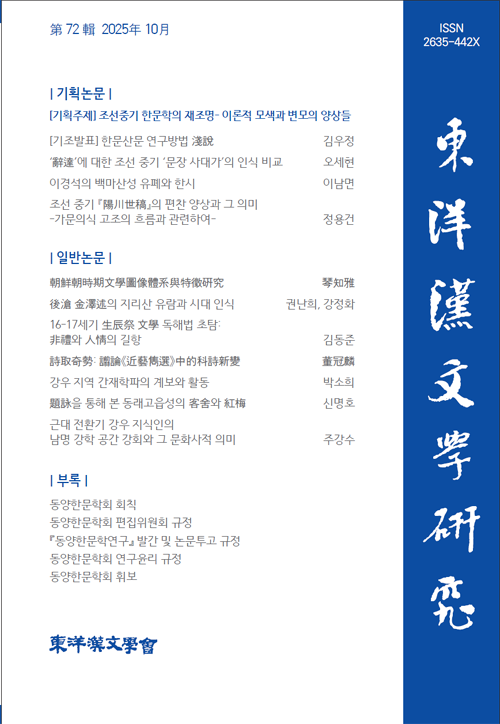

- 발행기관

- 동양한문학회(구 부산한문학회)

- 저자명

- 오세현(se-hyun Oh)

- 간행물 정보

- 『동양한문학연구』第72輯, 29~62쪽, 전체 34쪽

- 주제분류

- 어문학 > 한국어와문학

- 파일형태

- 발행일자

- 2025.10.30

6,880원

구매일시로부터 72시간 이내에 다운로드 가능합니다.

이 학술논문 정보는 (주)교보문고와 각 발행기관 사이에 저작물 이용 계약이 체결된 것으로, 교보문고를 통해 제공되고 있습니다.

국문 초록

공자가 언급한 ‘辭達’은 宋代 이후 성리학자들에게 道學과 文章의 관계에 대한 핵심적 논제로 주목되었다. 사달에 대한 조선시대 문인들의 논의는 대부분 조선 후기에 집중되고 있는데, 조선 중기 문장 사대가들을 통해 사달에 대한 기초적 이해를 살펴보면 조선 사회에 성리학이 확산되는 과정에서 사달에 대한 논의가 분기되고 있음을 확인할 수 있다.

신흠은 도학과 동등한 비중으로 문장의 가치와 기능을 중시했는데, 이는 송대 성리학자들이 사달을 문장에 대한 도학의 우위로 해석한 것과 일정한 거리가 있는 모습이다. 理勝辭達이라는 평가에서 알 수 있는 것처럼 이정구의 문장은 문장의 순수한 가치보다 도학에 더욱 방점을 두었다. 장유는 덕행과 함께 그 사람을 후세에 전할 수 있는 근거가 되는 문채의 결과물로서 문장이 함께 겸비되어야 문질빈빈의 군자가 될 수 있다고 주장했다. 이러한 장유의 사달에 대한 이해는 문장이 도학과 함께 서로의 쓰임이 된다는 ‘相用’으로 정의할 수 있다. 반면 이식은 성리학에 대한 집중을 토대로 주희를 비롯한 송대 성리학자들과 동일한 논의 선상에서 공자의 사달을 이해했다. 이식은 현실에서 여러 개인들이 취향과 재능에 따라 다양한 문장을 짓는 것을 그 자체로 인정하면서도 결국에는 도학에 기반한 육경을 따라야 한다는 최종 결론으로 마무리하는 성리학의 이일분수 관점에서 사달을 이해했다.

신흠과 이정구에 대한 송시열과 김창협의 평가를 통해 ‘수식’과 ‘이치’라고 하는 문장과 도학의 무게 중심에 대한 인식의 변화가 조선 중기에 시작되고 있었음을 알 수 있다. 그리고 이러한 분기는 장유와 이식의 사달에 대한 이해에서도 동일하게 확인된다. 신흠과 장유가 문장의 독자적 가치를 긍정하는 방식으로 공자의 사달을 이해했던 모습은 조선 전기부터 지속되어 왔던 문장의 가치에 대한 긍정적 인식의 연장선에서 이해할 수 있다. 반면 이정구와 이식처럼 도학의 절대적 가치 우위를 통해 공자의 사달을 이해하는 모습은 성리학이 조선 사회에 점차 그 실질적 영향력을 행사하기 시작하며 등장한 새로운 경향이라고 할 수 있다. 조선 중기 문장 사대가의 사달 논의를 통해 조선 사회에 사상적 지형의 변화가 문장의 역할과 기능에 대한 인식에 끼치는 영향을 살펴볼 수 있다.

영문 초록

The notion of Sadal(辭達), as mentioned by Confucius, came to be regarded by Neo-Confucian scholars after the Song dynasty as a central issue in the relationship between Do-hak(道學) and literary writing. In Joseon, discussions of Sadal were largely concentrated in the later period; however, by examining the Four Great Prose Masters of mid-Joseon, we can observe a foundational understanding of Sadal, which reveals that the discourse on this concept was beginning to diverge during the process of Neo-Confucianism’s dissemination in Joseon society.

Shin Heum(申欽) regarded the value and function of prose as being on an equal footing with Do-hak, which stands in some contrast to the Song Neo-Confucian scholars who interpreted Sadal as affirming the primacy of Do-hak over literary expression. Yi Jeong-gu(李廷龜), as is evident from the assessment of his prose as ‘Yiseung-Sadal’(理勝辭達), placed greater emphasis on Do-hak than on the intrinsic value of prose. Jang Yu(張維) argued that prose, as the product of literary brilliance(文采), had to be combined with virtuous conduct in order for a person to become a cultivated gentleman embodying the ideal of munjil-binbin(文質彬彬). His understanding of Sadal may thus be defined as ‘mutual application’(相用), in which literature and Do-hak serve complementary roles. By contrast, Yi-Sik(李植), grounded in Neo-Confucian thought, interpreted Confucius’s notion of Sadal in alignment with Zhu-Xi(朱熹) and other Song Neo-Confucian scholars. While acknowledging the reality that individuals compose diverse kinds of prose according to their tastes and talents, Yi-Sik ultimately concluded that such expression must be guided by the Six Classics(六經), thereby understanding Sadal within the Neo-Confucian framework of ‘one principle, many manifestations’(理一分殊).

Through the evaluations of Shin Heum and Yi Jeong-gu by Song Si-yeol(宋時烈) and Kim Chang-hyup(金昌協), we can see that a shift in the balance between ‘ornamentation’(修飾) in prose and ‘principle’(理致) in Do-hak had already begun in mid-Joseon. This divergence is likewise evident in Jang Yu’s and Yi Sik’s respective understandings of Sadal. The ways in which Shin Heum and Jang Yu interpreted Confucius’s notion of Sadal—by affirming the independent value of prose—can be understood as a continuation of the positive recognition of literature that had persisted since early Joseon. In contrast, the approaches of Yi Jeong-gu and Yi Sik, who understood Sadal through the absolute superiority of Do-hak, reflect a new trend that emerged as Neo-Confucianism gradually came to exert substantive influence within Joseon society. Thus, the discussions of Sadal among the Four Great Prose Masters of mid-Joseon reveal how shifts in the intellectual landscape of Joseon society influenced contemporary perceptions of the role and function of prose.

목차

1. 머리말

2. 申欽과 李廷龜의 辭達觀

3. 張維와 李植의 辭達에 대한 인식

4. 맺음말

참고문헌

해당간행물 수록 논문

참고문헌

관련논문

어문학 > 한국어와문학분야 BEST

- ‘밈(meme)’을 활용한 고전문학과 문화콘텐츠의 상호 협력과 융복합교육

- 한국어 쓰기 전략 교육을 위한 생성형 AI 활용 연구

- ChatGPT를 활용한 학술적 글쓰기 사례와 교육 방안 고찰 - H대학교 <논리적 사고와 글쓰기> 강좌를 중심으로

최근 이용한 논문

교보eBook 첫 방문을 환영 합니다!

신규가입 혜택 지급이 완료 되었습니다.

바로 사용 가능한 교보e캐시 1,000원 (유효기간 7일)

지금 바로 교보eBook의 다양한 콘텐츠를 이용해 보세요!