- 영문명

- A Study on the Musical Characteristics of the Seolleongje in Kim Se-jong-je Chunhyangga : Focusing on the Versions Sung by Seong Chang-sun, Seong U-hyang, and Jo Sang-hyeon

- 발행기관

- 한국인간과자연학회

- 저자명

- 김다솜(Dasom Kim)

- 간행물 정보

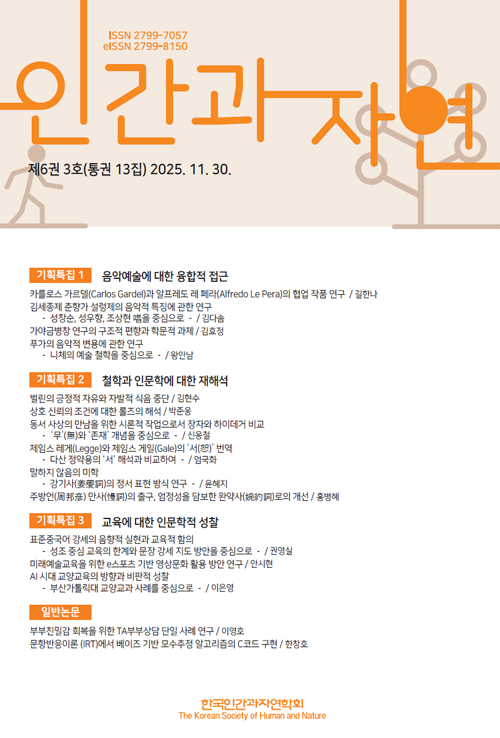

- 『인간과자연』제6권 제3호, 45~74쪽, 전체 30쪽

- 주제분류

- 복합학 > 학제간연구

- 파일형태

- 발행일자

- 2025.11.30

6,400원

구매일시로부터 72시간 이내에 다운로드 가능합니다.

이 학술논문 정보는 (주)교보문고와 각 발행기관 사이에 저작물 이용 계약이 체결된 것으로, 교보문고를 통해 제공되고 있습니다.

국문 초록

본 연구는 김세종제 춘향가의 설렁제를 중심으로, 기존의 포괄적 접근에서 벗어나 김세종제 춘향가로 범위를 한정하여 보다 면밀한 음악적 분석을 시도하고자 한다. 특히 성창순, 조상현 명창과 더불어 기존 연구에서 다루어지지 않았으나 김세종제 춘향가 전승에서 중요한 위치를 차지하는 성우향 명창을 포함하여 세 명창의 소리를 중심으로 <군로사령> 대목의 설렁제를 분석하였다. 이를 통해 김세종제의 음악적 정체성을 구체적으로 규명하고, 판소리 설렁제 연구의 지평을 확장하는 데 목적을 두었다.

연구의 범위는 김세종제 춘향가 중 <군로사령> 대목의 설렁제로 한정하였으며, 사설·장단·선율진행을 중심으로 분석을 진행하였다. 연구 방법으로는 첫째, 김세종제의 전승 과정과 음악적 특징을 파악하기 위해 선행연구 논문, 단행본, 음반 등 문헌 연구를 수행하였다. 둘째, 핵심 분석 단계에서는 동편계열 김세종제 명창인 성창순, 성우향, 조상현의 춘향가 창본과 음원을 바탕으로 사설의 비교 및 음악적 특징을 구체적으로 고찰하였다. 이를 통해 도출된 결과는 다음과 같다.

첫째, 세 명의 창자의 사설을 비교하면 성창순의 창은 36장단 272음절, 성우향의 창은 총 34장단 263음절, 조상현의 창은 35장단 251음절로 구성되어 있으며, 사설의 일치 양상으로는 일치 16구절, 유사 12구절, 불일치 8구절로 나타난다. 즉, 세 창자는 동일한 음악적 계보 안에서도 장단의 배분, 사설의 밀도, 음절 처리 방식 등에서 미세한 차이를 드러내며, 각자의 해석적 개성과 소리 운용의 특색을 나타낸다.

둘째, 조상현의 창 제28~29장단 해당하는 ‘이얘, 춘향아 나오너라’와 제30~31장단의 ‘부르난 소리’ 구간에서의 차이를 확인할 수 있는데, 성창순과 성우향의 창에서는 해당 사설이 한 장단 내에 종결되는 반면, 조상현의 창에서는 이를 두 장단에 걸쳐 완만하게 전개함으로써 장단의 여유를 확보하고 사설의 의미 전달을 중시하는 소리 운용 방식을 보인다.

셋째, <군로사령> 대목은 미(mi) 음계를 사용하며 본청은 라(la)로 설정된다. 음조직을 살펴보면 ‘미-솔-라-도(시)-레’의 계면조 구조를 보이며, 조성은 성창순, 성우향, 조상현 모두 D본청계면선법을 사용하고 있다.

넷째, 설렁제의 음악적 특징을 살펴보면 대목의 시작 선율은 주로 높은 음역의 a′음을 중심으로 반복되며, 이어지는 g′-a′-c′′-d′′의 상행 음형을 통해 청자에게 긴장감과 절정의 감각을 효과적으로 전달한다. 특히 성창순의 경우, 본음인 a′를 확보하기 위해 옥타브 아래 a음을 도약하는 특징이 반복적으로 나타나, 선율적 긴장과 극적 효과를 강화하는 양상을 보인다.

다섯째, 옥타브 위로 급격히 도약하는 상행 선율 형태가 확인된다. 특히 c′에서 c′′으로의 옥타브 상행 구조가 빈번하게 나타나며, 이를 통해 선율적 대비와 극적인 표현 효과가 강화된다. 한편, 성우향의 창에서는 다른 두 명창과 구별되는 독자적 옥타브 상행 선율 형태가 추가로 관찰된다.

여섯째, 세 명창 모두 고음인 c′′ 음에서 시김새를 구사하는 양상을 보인다. 성창순, 성우향, 조상현은 공통적으로 16분음표를 연속적으로 두 차례 사용하여 음을 굴리듯 처리하는 다루 형태의 표현 방식을 사용하였다.

일곱째, 성우향을 제외한 성창순과 조상현은 c′′ 음을 강조하며 종지하는 양상을 보인다. 종지음을 구체적으로 살펴보면, 성우향은 a′, 성창순과 조상현은 c′′으로 서로 다른 음으로 종지하지만, 세 명창 모두 상행 종지 형태를 보였다. 이는 설렁제에서 하행 종지보다 상행 종지가 주로 활용됨을 시사한다.

이상으로 본 연구에서는 <군로사령> 대목에 나타난 설렁제의 선율적 특징을 김세종제를 대표하는 성창순, 성우향, 조상현의 창을 중심으로 분석하였다. 분석 결과 세 창자 모두 설렁제의 전형적 특징인 옥타브 상행 선율, 고음 중심의 긴장감 있는 표현, 상행 종지 형태와 시김새의 활용 등 공통의 음악적 요소를 공유하고 있음을 확인하였다. 그러나 사설의 일치성, 장단의 운용, 각각의 선율의 변주와 종지 처리 방식에서는 미묘한 차이가 나타났다. 이를 통해 동일한 유파 내에서도 창자들이 각기 독창적인 해석과 개성을 발휘하고 있음을 알 수 있었다. 이러한 분석은 설렁제가 가진 전통적 음악 구조를 이해하는 동시에 창자별 해석적 차이를 구체적으로 조명할 수 있게 하였으며, 이는 향후 설렁제 연구와 판소리 전승 분석에 중요한 기초 자료로 활용될 수 있을 것이다.

영문 초록

This study focuses on the Seolleongje section of Chunhyangga in the Kim Se-jong school, narrowing the scope from a general overview to a more detailed musical analysis. In particular, the analysis centers on the performances of three master singers-Seong Chang-sun, Seong Woo-hyang, and Jo Sang-hyeon-focusing on the Gunrosaryeong passage of Seolleongje. Among them, Seong Woo-hyang, though not previously examined in earlier studies, occupies an important position in the transmission of Kim Se-jong’s Chunhyangga. This study aims to elucidate the musical identity of the Kim Se-jong school and to broaden the perspective of research on the Seolleongje section in pansori.

The scope of the study is limited to the Seolleongje passage within the Gunrosaryeong scene of Chunhyangga. The analysis focuses on the text, rhythmic patterns (jangdan), and melodic progression. The research methods are as follows. First, prior studies, monographs, and recordings were reviewed to understand the transmission process and musical characteristics of the Kim Se-jong school. Second, based on the changbon (lyric transcriptions) and recordings of three dongpyeonje singers-Seong Chang-sun, Seong Woo-hyang, and Jo Sang-hyeon-comparative analyses of the lyrics and musical characteristics were conducted. The findings are summarized as follows.

First, comparison of the lyrics shows that Seong Chang-sun’s version consists of 36 jangdan and 272 syllables, Seong Woo-hyang’s of 34 jangdan and 263 syllables, and Jo Sang-hyeon’s of 35 jangdan and 251 syllables. The degree of textual correspondence includes 16 identical verses, 12 similar verses, and 8 differing verses. Despite belonging to the same musical lineage, the three singers exhibit subtle differences in jangdan distribution, syllabic density, and phrasing, reflecting their individual interpretive styles and vocal expressions.

Second, a notable difference is found in Jo Sang-hyeon’s performance in jangdan 28-31, corresponding to the lines “Iyae, Chunhyang, come out” and “the voice of calling.” While Seong Chang-sun and Seong Woo-hyang conclude these lines within a single jangdan, Jo Sang-hyeon extends them across two jangdan, thereby securing rhythmic space and emphasizing the expressive delivery of the text.

Third, the Gunrosaryeong passage employs the mi (E) scale, with la (A) serving as the tonal center. The pitch organization shows a gyemyeonjo structure of “mi-sol-la-do(si)-re,” and the tonal system used by all three singers corresponds to the D boncheong gyemyeon mode.

Fourth, the opening melody of the Seolleongje section centers on the higher pitch a′, often repeated, followed by an ascending figure g′-a′-c′′-d′′, effectively creating tension and a sense of climax. In particular, Seong Chang-sun frequently leaps down to the lower a to secure the tonal base a′, thereby reinforcing melodic tension and dramatic expression.

Fifth, all three singers display ascending melodic leaps of an octave, most frequently from c′ to c′′. This structure enhances melodic contrast and dramatic effect. Additionally, Seong Woo-hyang exhibits a distinctive octave-ascending melodic pattern not found in the other two singers.

Sixth, all three singers employ sigimsae (ornamental pitch inflection) on the high tone c′′, using two consecutive sixteenth notes to produce a rolling or daru-like ornamentation.

Seventh, except for Seong Woo-hyang, both Seong Chang-sun and Jo Sang-hyeon emphasize and conclude on the high note c′′. While Seong Woo-hyang ends on a′ and the others on c′′, all three share an ascending cadential pattern, suggesting that ascending cadences are more characteristic of Seolleongje than descending ones.

In conclusion, this study analyzed the melodic features of Seolleongje in the Gunrosaryeong passage as performed by three representative singers of the Kim Se-jong school.

목차

1. 서론

2. 본론

3. 결론

참고문헌

키워드

해당간행물 수록 논문

- 카를로스 가르델(Carlos Gardel)과 알프레도 레 페라(Alfredo Le Pera)의 협업 작품 연구

- 김세종제 춘향가 설렁제의 음악적 특징에 관한 연구 - 성창순, 성우향, 조상현 唱을 중심으로

- 가야금병창 연구의 구조적 편향과 학문적 과제

- 푸가의 음악적 변용에 관한 연구 - 니체의 예술 철학을 중심으로

- 벌린의 긍정적 자유와 자발적 식음 중단

- 상호 신뢰의 조건에 대한 롤즈의 해석

- 동서 사상의 만남을 위한 시론적 작업으로서 장자와 하이데거 비교 - ‘무’(無)와 ‘존재’ 개념을 중심으로

- 제임스 레게(Legge)와 제임스 게일(Gale)의 ‘서(恕)’ 번역 - 다산 정약용의 ‘서’ 해석과 비교하여

- 미래예술교육을 위한 e스포츠 기반 영상문화 활용 방안 연구

참고문헌

관련논문

복합학 > 학제간연구분야 BEST

- 숏폼 미디어 몰입이 집중력에 미치는 영향에 관한 연구: 20대 청년을 대상으로

- 딥페이크(Deepfake) 영상물에 관한 법적 대응조치 검토

- 전공자율선택제(무전공제) 현황과 운영의 방향성

복합학 > 학제간연구분야 NEW

- 카를로스 가르델(Carlos Gardel)과 알프레도 레 페라(Alfredo Le Pera)의 협업 작품 연구

- 김세종제 춘향가 설렁제의 음악적 특징에 관한 연구 - 성창순, 성우향, 조상현 唱을 중심으로

- 가야금병창 연구의 구조적 편향과 학문적 과제

최근 이용한 논문

교보eBook 첫 방문을 환영 합니다!

신규가입 혜택 지급이 완료 되었습니다.

바로 사용 가능한 교보e캐시 1,000원 (유효기간 7일)

지금 바로 교보eBook의 다양한 콘텐츠를 이용해 보세요!